来源:3月30日《新华每日电讯》

作者:新华每日电讯记者赵东辉 刘翔霄

初春的暖阳,如同轻纱般洒落在晋南的黄土地上。远远望去,襄汾县陶寺乡一片层层叠叠的农田里,一座规模空前的城郭遗址若隐若现。

这里是陶寺遗址。它与浙江良渚、陕西石峁和河南二里头一起,并列为中华文明探源工程四处都邑性遗址。作为新中国成立以来重大考古发现之一,陶寺遗址为延伸中华文明史提供了重要实证。

它的存在表明,早在4300年前,华夏大地上已孕育出繁盛而且较为成熟的早期文明形态。从气势恢宏的土木工程技术到观天授时的“国家工程”,从神秘未解的朱书文字到井然有序的礼制体系,陶寺犹如一处尘封的时光印记,映照着中华文明起源的时空版图。

开时间和空间之混沌

天光朦胧,在观象台的一根根夯土柱间投下暗影重重。当清晨第一缕阳光越过远处的崇山,几位早已等候多时的陶寺先民站在特定的观测点,观察日出、记录位置、加以标记,迎接一个时节的到来。

在陶寺遗址博物馆,现代科技模仿复原出陶寺先民观天测象的一幕。

位于遗址东南部的“古观象台”被发掘时,只剩下13块呈半圆形排列的夯土基址遗迹。它们“墙不像墙,路不是路”,引起了中国社会科学院考古研究所原研究员、时任考古领队何努的注意。经过两年多的反复求证、模拟观测,中国社会科学院考古专家和中国科学院天文学家初步证实,陶寺遗址“古观象台”由13根夯土柱、特定的观测点和三层夯土台基三部分组成,总面积1740平方米。

“通过夯土柱间12道缝隙观测日出方位、捕捉星辰轨迹,陶寺先民可精准划分20个节令,是传统二十四节气的主要源头。”何努说,陶寺古观象台的发现,表明当时的陶寺君王已经能够制定历法、安排农耕、颁行天下。

陶寺遗址原址处复原重构的“古观象台”,陶寺先民据此精准划分20个节令,是传统二十四节气的主要源头(高江涛供图)

晋南是中华文明的重要发祥地之一,是尧都平阳、禹都安邑和叔虞封唐等古史传说的发生地。已有考古学家和历史学家认为,陶寺遗址就是文献记载中的“尧都平阳”。而古观象台的发现,也使《尚书·尧典》“历象日月星辰,敬授人时”的说法得到了印证。

出于狩猎、采摘和农作的生存需要,远古人类很重视对太阳的观测。天文观测设施在古代建筑和城市遗存中比较普遍,埃及的阿布·辛拜勒神庙、故宫的太和殿等都有类似设计。“陶寺古观象台并非随意建造,而是建立在精心的选址和朝向测量基础之上的。”中国科学院国家天文台副研究员黎耕说,这正是陶寺先民“逐日而居”的写照。

人们在原址处复建了这个迄今世界上最早的观象台。经常有天南海北的天文爱好者寻访至此,搭起帐篷、观察拍摄,沉浸式体验先民们追光逐影的创举,感受经天纬地的文明初象。

如果说,陶寺遗址观象台说明先民们在那时已经有了“大时间”的概念。那么,陶寺中期王墓中“沙漏”的出土,则说明先民们也已经有了“小时间”的概念。

考古人员进行复原实验后发现,形似沙漏的陶寺文物与我们今天的一天24小时计时相差很小。这一发现补全了陶寺的计时体系,形成了一套年、月、日、时的完整计时系统。

在陶寺,还初步形成了流传后世的度量空间、长度的标准。

陶寺大墓中出土了黑、绿、红三色相间的“圭尺”,出土时已有残损,考古专家和天文学者推测其全长应在1.7至1.8米之间。在夏至、春分和秋分,日影长度会显示在圭尺上不同的颜色条带。对陶寺圭尺的考古研究表明,当时的陶寺先民已经有了“地中”观念,认为自己所在就是天下之“中”。中国社会科学院学部委员、中华文明探源工程首席专家王巍认为,从这个意义上来说,“中国”之“中”始自陶寺,这正是“何以中国”的关键实证。

“精准管理时空并服务于王权与社会,是陶寺作为早期国家科技与制度文明的重要组成部分,标志着中华文明经天纬地的肇端。”何努说,在此基础上逐渐形成共识意义上的“地中观念”,亦被后世历代王朝继承完善。

考古还发现,陶寺社会已使用“肘尺”的测量方法,三肘的长度加起来约等于今天的0.75米。学者们推断,流传后世的“寸”可能与“肘尺”存有渊源关系。

如果盘古开天辟地只是一个神话传说,那么在陶寺遗址,我们则看到了先民划时间、定长度、劈空间的具体操作。

农耕文明的孕育

谷雨时节,空气中弥漫着泥土的清香,雾气在大地上升腾。腰间捆扎着秧苗的陶寺先民,熟练地播下一年的希望。“呦呦鹿鸣,食野之苹”——也许,我们的先民从那个时期就创造了口口相传的《诗经》,一直流传到现在。

作物的种植与节气密切相关。可以想见,拥有了当时最先进的观象台,早期的农耕文明便在这里日渐孕育成长。

“观象台反映的是当时先进的‘科技文明’,是最早的‘天地人合一’,也是最早的‘问天系统’。”中国社会科学院考古研究所研究员、陶寺遗址第五任考古领队高江涛说。某种程度上,它也是农业生产的“刚需”,依据观象而诞生的农时划分,可以很好地指导陶寺先民应时而作,开展集中种植。

陶寺出土的稻谷、仓储区表明,这一时期,已经出现了明显的“作物驯化”。人们能够从大自然中选择作物,并摸索出一套基本节令,据此对集中种植作物进行安排,也能够形成一定的粮食储备。而剩余粮食的产生,促进了进一步的社会分工和手工业的发展,从而为当时的文化发展创造了条件。

一个可以印证农耕文明的细节,从远古的晋南大地浮出:在陶寺,考古发现了截叶铁扫帚、苍耳、草木樨、黍、粟、稻、豆,以及桑树、桦树和柏树等多种植物集中起来的种子化石,说明当时陶寺一带作物多样、生态良好。这里土壤肥沃、四季分明、五谷丰登,有利于人类生存和人口繁衍。

这一细节也说明,4000多年前的晋南大地,也许能够看到“喜看稻菽千重浪”的美景。

陶寺遗址出土龙盘(陶寺遗址博物馆供图)

在距陶寺遗址7公里以外的汾河中,考古还发现了陶寺时期的鳄鱼骨板以及竹鼠化石,两者都是今天常见于长江流域的动物种类。这些迹象表明,当时的陶寺曾有大片的水域和茂林,环境气候比今天更加温暖湿润。

细致的考古发掘进一步证实,陶寺早中晚三期均有气候波动,部分植被已经消失。今天在陶寺一带广泛种植的柳树、杨树等在当时并未出现,说明陶寺历史上出现了气候变化并渐趋干冷,直至今天成为典型的温带大陆性季风气候。

掩映的国家雏形

经过绵延数千年的风雨侵蚀和人类生产生活的破坏,陶寺遗址的地貌已经发生了改变,废弃的城墙、宫城等早已面目全非。要想从一片荒垣断壁和支离破碎的遗物遗迹中让历史“重现”,谈何容易。

古城墙和宫殿遗址的相继发现,让这一切有了眉目。

“寻找城墙的工作持续了3年。”中国社会科学院考古研究所特级技师冯九生回忆。在遗址北部,考古人员循着破碎的夯土遗迹,终于发现了古城墙的踪影。城墙由夯土夯砸而成,部分地段已遭毁坏,但连接起来能够围成一个“圈”,形成了一个圆角长方的形状。

古城墙的发现,使古城规模进一步得到了确认:这是一座巨无霸式的城池,被城墙合围的区域面积超过了280万平方米,兴建与使用的主体年代距今约4100年至4000年。考古人员根据夯土遗迹推算得出,城墙底宽最宽处约10米,高约8米,曾历经数次大规模扩建。

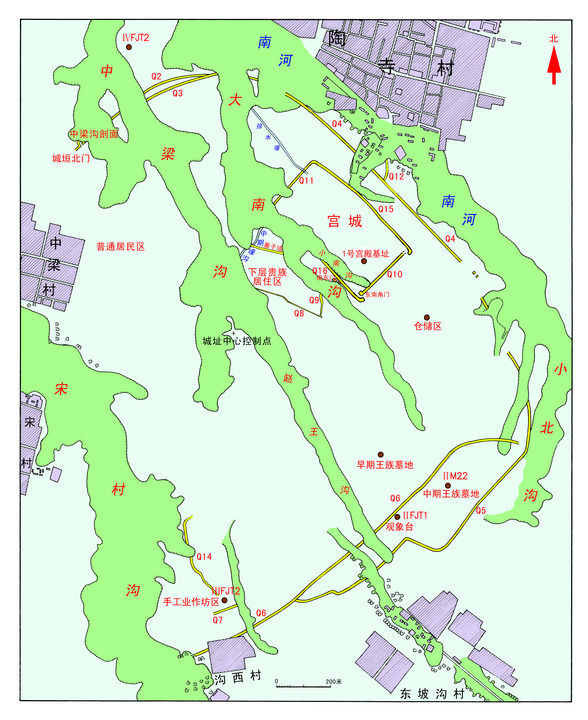

这座大城清晰呈现出“宫城—郭城”的分野,城址分为内、外两城,功能分区、等级秩序和空间格局分明有序:从1978年首次发掘至今,陶寺遗址陆续发掘出城墙、宫殿区、宫室类夯土建筑、大型墓地、统一管理的手工业作坊区、大型仓储区和平民区等,功能十分完备。

“一系列考古地点的发现,为今人勾勒出陶寺先民充满智慧和理想的营建,成为文明早期都城制度初创时的空间样本。”陶寺考古遗址公园规划师、西安建筑科技大学文物保护科技研究院副院长王璐说。

在这座大城内,又发现了一座面积近13万平方米的宫城。宫城由宽度大于大城城墙的城墙围绕着,且有形制特殊、结构复杂、防御色彩浓厚、史前罕见的城门址。“陶寺宫城是中国目前发现的明确带有围垣的最早宫城,并使陶寺‘城郭之制’完备,成为中国古代重要都城制度内涵的重要源头。”高江涛说,宫城内有大量残留的宫殿建筑基址,其中一处宫殿建筑仅柱网结构就有540平方米。

这些细节证明,中国古代都城规划理念在陶寺时期已具雏形。

陶寺遗址平面图。在这座大城内,考古发现了一座面积近13万平方米的宫城,陶寺宫城是中国目前发现的明确带有围垣的最早宫城(高江涛供图)

陶寺大城的发现,在考古学史上具有重大意义。“4000多年前,能够修建这么大一座城池,意味着陶寺聚集着数量众多的人群,也已经拥有了强大的组织和动员能力。陶寺文化的实力可窥一斑。”高江涛说。

王巍则认为,这是首次在中原地区发现夏王朝之前的超大型城址,考古学上把它称为王权形成的一个重要标志。

生死之所的差异,也表明陶寺社会已然出现严格的等级分化。

陶寺君王居住在高大恢弘的宫殿,普通贵族住在20平方米到40平方米的双开间,平民住处则为半地穴式。早期和中期墓地都有大墓、中型墓和小墓,呈现出严格的阶级分化。大墓有序分布在墓葬区的特定区域,随葬品中不仅发现了传说中上古时期最高等级场合使用的礼制乐器组合土鼓、鼍鼓和石磬等,还有后世王者的象征——龙盘。与此对比鲜明的是,有的小墓简陋到仅能容下一人,随葬品很少,甚至没有。